Einordnung und Lösungsansätze insbesondere für das Bauprojektmanagement

Auch Ingenieure (zur besseren Lesbarkeit verwendet dieser Beitrag durchgängig die männliche Form und meint damit beide Geschlechter) sind vom Fachkräftemangel betroffen. In Zeiten massiven Nachholbedarfs beim Bauen kommt dies zur Unzeit. Besonders schwer wiegt, dass diese sogenannten „Freien Berufe“ über besondere Qualifikationen verfügen (sollten), die beim Bauen dringend benötigt werden. Damit hat der Fachkräftemangel neben der offensichtlichen quantitativen auch eine weniger leicht erkennbare qualitative Dimension.

Quantitativer Fachkräftemangel

Statistiken zufolge ist das Interesse an Ingenieurberufen auch weiter grundsätzlich hoch. Solange die „Baby-Boomer“-Generationen noch nicht ausgeschieden sind, müssten daher eigentlich hinreichend Ingenieure zur Verfügung stehen. Wenn diese dann aber trotz schleppender Bau-Konjunktur schon heute zu fehlen scheinen, stellt sich die Frage nach ihrem Verbleib:

Die technische Entwicklung und Fortschreibung von Normen, Anforderungen, Standards und Dokumentationspflichten, aber auch ihre Überwachung haben neue Betätigungsfelder und Berufsbilder für Ingenieure in administrativen Bereichen geschaffen. Diese Ingenieurkapazitäten fehlen unmittelbar in der operativen Projektarbeit. Die dort noch verbliebenen Kapazitäten werden mittelbar durch kaufmännische, administrative oder kontrollierende Prozesse, aber auch durch rechtliche Anforderungen zusätzlich belastet. Diese Ressourcen stehen der eigentlichen Projektarbeit auch nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt hat „Bürokratie“ über viele Jahre zu einer Fehlallokation wertvoller Fachkräfte und -ressourcen geführt, die jetzt auch als Fachkräftemangel sichtbar wird. Mit anderen Worten: Die Fachkräfte sind nicht weg, sie sind nur woanders. Noch.

Qualitativer Fachkräftemangel

Ingenieure werden an Hochschulen ausgebildet, in der Berufs-Praxis geformt und reifen mit ihren Berufsjahren. Ein Berufsstart in der Planung oder der Bauausführung schafft eine umso bessere Grundlage für den weiteren „klassischen“ Berufsweg, je mehr Arbeitgeber in die Formung und die Weitergabe von Wissen und Erfahrung an den Jungingenieur investieren. So gereiften Ingenieuren steht später ein breites Feld an anspruchsvollen Fach- und Führungslaufbahnen offen, wie z. B. als Projektleiter auf Bauherrenseite.

Dieser Entwicklungsweg ist etwa erforderlich, um als Projektleiter den Projektbeteiligten fachlich auf Augenhöhe gegenübertreten, und von ihnen ernst genommen zu werden. „Abkürzungen“, wie etwa ein Studium des Bauprojektmanagements nach abgebrochenem Ingenieurstudium, bilden den besorgniserregenden Kern eines zunehmenden qualitativen Fachkräftemangels. Dieser ist weniger offensichtlich und wird daher leicht übersehen, insbesondere wenn die Entscheider selbst keine Ingenieure sind. Die Veränderungen in der Bildungslandschaft der letzten zwei Jahrzehnte tun ein übriges dazu.

Künstliche Intelligenz kann die Folgen dieser Entwicklung nicht auffangen. Ganz im Gegenteil: KI wird zum Risiko, wenn künftige Ingenieure sich ihr geradezu „ausliefern“ müssen, weil sie selbst nicht mehr in der Lage sind, die Ergebnisse aus eigener Anschauung und Erfahrung zu bewerten bzw. zu plausibilisieren.

Der Fachkräftemangel bei Ingenieuren muss ganzheitlich gedacht werden: Der alleine quantitative Aufbau von FTEs („full-time-equivalents“ oder Vollzeitkräfte, wie Personalwirtschaftler sie gerne nennen) kann den Mangel nicht abstellen. Mit entscheidend sind Qualifikation und Erfahrung der Kandidaten, und das hat seinen Preis.

Handlungsempfehlungen

Fachliche Auswahl

Die ingenieurmäßige Qualifikation entzieht sich fast zwangsläufig einer Beurteilung durch Nicht-Ingenieure. Deshalb sollten die besten Ingenieure aus dem eigenen Haus am fachlichen Auswahlprozess beteiligt werden. Wo solche nicht zur Verfügung stehen, sollten unabhängige, erfahrene und vertrauenswürdige externe Ingenieure hinzugezogen werden. Die Folgen einer missglückten Auswahlentscheidung rechtfertigen diesen Aufwand auf jeden Fall.

Mögliche Suchfelder

Langjährig fehlallokierte Ingenieure haben zum einen oft selbst kein Interesse mehr an einer Rückkehr in den klassischen Ingenieurberuf. Zum anderen besteht die Gefahr, dass sich ihr Entwicklungsweg mit der Zeit zu weit von ihrem Berufsbild entfernt hat, als dass sie die qualitativen Anforderungen noch erfüllen könnten. Chancen bestehen dagegen in der Rückholung von jüngeren Ingenieuren: Sie wünschen sich oft mehr Projektbezug und Verantwortung und haben noch genügend Berufszeit vor sich, um eine Neupositionierung zu wagen. Sie gilt es schnell als Fachkräfte zu identifizieren und zu gewinnen.

Erhöhung der Attraktivität

Neben Vergütungsanreizen und Weiterbildungsangeboten sollten ihnen vor allem auch eine qualifizierte fachliche Führung, Paten-Konzepte und bei Bedarf Mentoring oder Coaching angeboten werden: So wird nicht nur die fachliche Ingenieursreifung und damit die persönliche berufliche Wertsteigerung gefördert, es fällt auch leichter Verantwortung zu übernehmen, wenn man dabei nicht alleine gelassen wird.

Wissens-Sicherung

Was für die Fachkräfteentwicklung gilt, gilt auch für die Sicherung und Weitergabe von noch vorhandenem Wissen: Aktuell befindet sich die Gesellschaft in einem engen, sich sehr schnell schließenden Zeitfenster, bis die „Baby-Boomer“ aus dem Beruf ausscheiden. Dieses Zeitfenster sollte jetzt genutzt werden, um über geeignete Paten-, Coaching- oder Mentoring-Konzepte vorhandene Erfahrung und Wissen zu sichern, und qualitative Lücken bei jüngeren Fachkräften zu schließen.

Ingenieurmäßiges Verständnis entscheidend

Der Ingenieurberuf lebt von Qualifikation und Erfahrung. Aus beidem erwächst mit der Zeit ein Gespür für das, was funktionieren kann, und was nicht. Dieses Gespür ist ein Qualitätsmerkmal, das helfen kann, offensichtliche und kostspielige Fehler zu vermeiden:

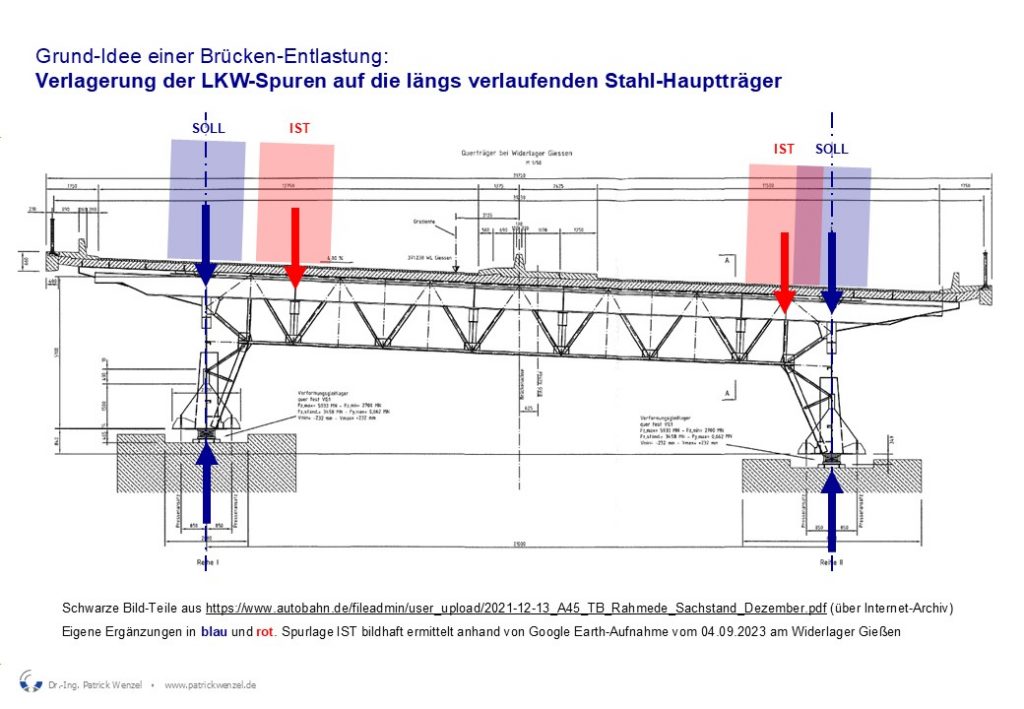

So hat der WDR bei der Talbrücke Rahmede herausgefunden, dass Brückenprüfungen bereits 2014 ergeben hätten, dass die LKW-Fahrspuren mittig über die beiden (je Richtungsfahrbahn unterseitig längs verlaufenden) stählernen Hauptträger verlegt werden müssen, um die Brücke zu entlasten. 2021 hat sich dann herausgestellt, dass die verlegten Spuren diese Achsen oberseitig nicht „getroffen“ haben. Dadurch wurde die Brücke weiter bis zu dem Punkt geschwächt, an dem sie schließlich unplanmäßig gesperrt und gesprengt werden musste. Aktuell arbeitet der Landtag NRW diesen schweren Fehler in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf.

Maßnahmen verstehen zu wollen und zu können, und sie zielgerichtet umzusetzen, muss ingenieurmäßiger Anspruch sein und bleiben. Insoweit bleibt offen, wie die Ziel-Lage so klar verfehlt, und dies über so viele Jahre unentdeckt bleiben konnte.

Bau-Booster und Infrastruktur-Programm sind der gesellschaftliche Weckruf, um dem Fachkräftemangel bei Ingenieuren jetzt qualitativ und quantitativ entschlossen und wirksam zu begegnen.